Ariel Boninfanti sólo intercambió unas pocas palabras, en dos oportunidades

(ambas de madrugada) con Elvira Barrospazos, pero nunca

podrá olvidarlas…

La primera vez ya estaba escrito en su cara (esto Ariel lo comprendió

muy tarde y no terminará de lamentarse) todo lo que ocurriría entre

uno y otro encuentro. Esa noche, poco después de las tres, Elvira llegó

a la estación, se acercó a la boletería y le pidió un boleto a San Rafael

en el primer tren que pasaría a las cinco y cuarto. Después se sentó en

el asiento doble de la sala de espera y se quedó, silenciosa y tan oscura

toda ella, como la valija que acomodó a sus pies.

Ariel la observaba cada tanto. A esa hora era el único ser humano,

aparte de él mismo, que había en el lugar y, probablemente, en varias

leguas a la redonda de esa pequeña estación ubicada, en realidad, en

medio del campo.

Habitualmente, los viajeros llegaban, o eran esperados, en sulkys,

bicicletas, camionetas o autos o caminaban largo rato para abordar el

tren o alejarse.

Elvira tenía la vista (sus rasgados ojos negros muy abiertos) fija en

un punto imperceptible para él, pero que calculó ubicado en el centro

exacto del rectángulo de oscuridad que separaba la sala de espera del

andén y las vías. Se preguntó en qué pensaría esa joven mujer y si pensaba

o recordaba algo atroz, porque la expresión ceñuda, acentuada por la

escasa luz cenital de la pequeña lámpara del techo, marcaba su hermoso

rostro achinado, de piel extremadamente blanca, con dos profundas

arrugas prematuras, que bajaban por las mejillas hasta perderse en un

giro abrupto enlazando su garganta.

Qué recordaba… o qué pensaba…

De pronto se largó a llover, tal como venía anunciándose desde el

anochecer. Fue un chaparrón de media hora, o poco más, uno de esos

diluvios que parece nunca acabarán y luego cesan. La mujer, que permanecía

inmóvil con las manos apretando un pañuelo sobre su regazo,

pareció debilitarse y empequeñecer, traspasada de frío y humedad.

Boninfanti recibió la comunicación de que el tren había partido de la

estación precedente y se dispuso a realizar las señales de entrada. Al

volver de hacerlas, le dijo:

–Ya viene su tren…

Ella no respondió. Extrañado por la descortesía, se introdujo en su

oficina.

Desde allí siguió mirándola, sin poder ocultar su fascinación.

Faltando cinco minutos para que llegara, la desconocida se levantó

y caminó hasta la boletería. Tímidamente pasó el boleto bajo la reja y

volvió a hablarle:

–¿Puedo devolver el pasaje?

Ariel le dijo que sí y abrió el cajón, sacó el mismo billete que le

había dado y se lo acercó. Ella extrajo de la cartera el vuelto, un manojo

de billetes más chicos y monedas, y lo colocó sobre el mostradorcito,

arrastrándolo hasta el boletero que al recibirlos alcanzó a rozar sus largos

y delgados dedos ateridos. Enseguida la mujer retiró su mano y se

despidió. Ariel, mientras colocaba el dinero en los casilleros, la observó

bajar la escalera de la entrada y no pudo resistir la tentación de asomarse

a mirarla caminar por el sendero rodeado de plantas, que lucían sus

variados verdes con mayor intensidad por la lluvia caída.

Nunca la había visto y no volvería a verla hasta un mes después,

otra madrugada como ésta, un poco menos fría. Ignoraba dónde vivía

y quienes serían sus familiares, si es que alguno viajaba en tren alguna

vez. De allí que uno de sus entretenimientos, durante el tiempo que tardó

en volver a verla, fue imaginar posibles novios, hermanos, maridos,

padres, hermanas y madres y hasta abuelas y abuelos.

Cierto que Ariel Boninfanti disponía de mucho tiempo para pensar

e imaginar, pero jamás pudo suponer lo que realmente sucedería.

Fragmento del cuento La Madre de Pudovkin.

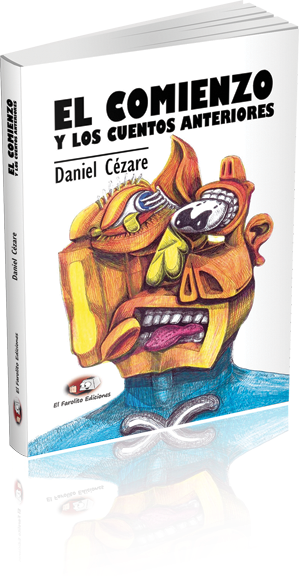

CÉZARE, DANIEL, "El comienzo y los cuentos anteriores",El Farolito Ediciones, 2015, págs. 7 y 8.

CÉZARE, DANIEL, "El comienzo y los cuentos anteriores",El Farolito Ediciones, 2015, págs. 7 y 8.